大学入学共通テスト(数学) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問50 (数学Ⅰ・数学A(第5問) 問10)

問題文

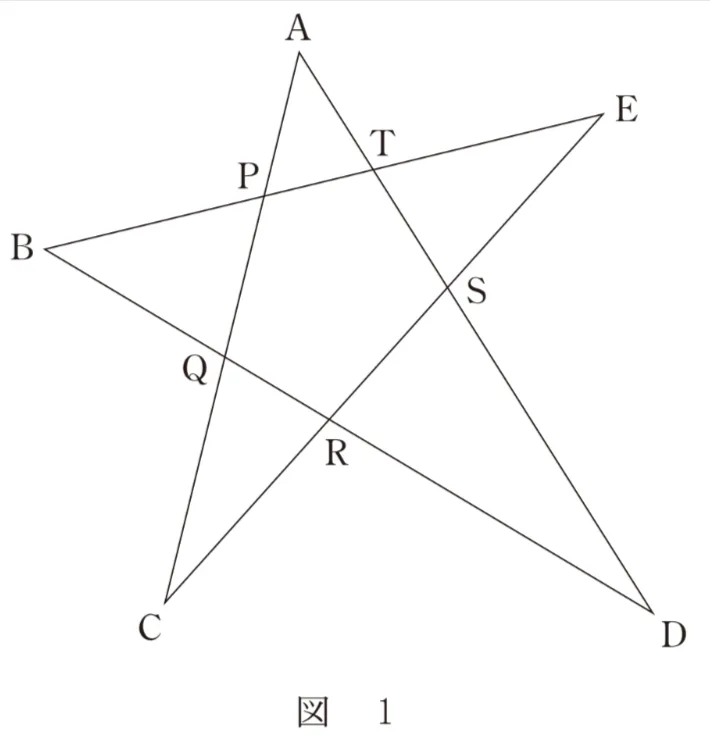

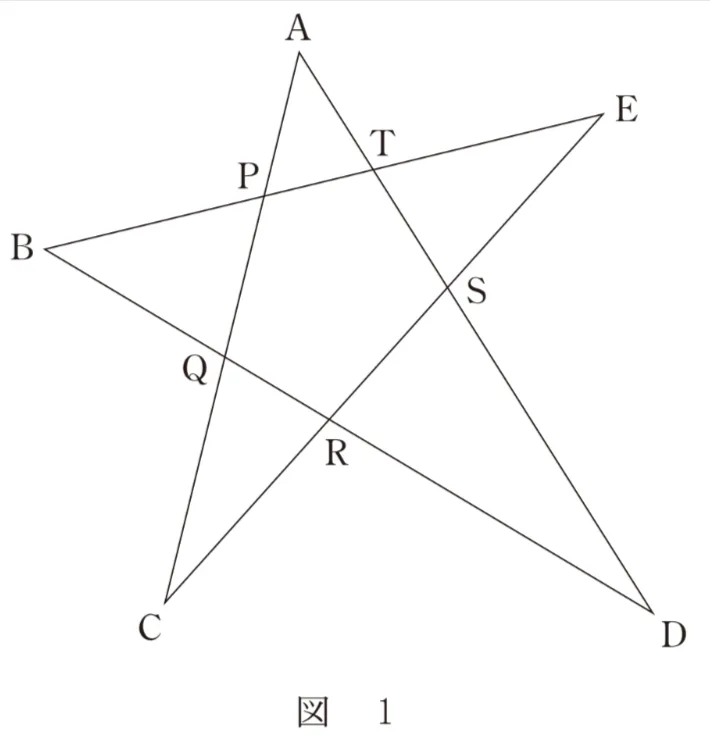

ここでは

AP:PQ:QC=2:3:3、 AT:TS:SD=1:1:3

を満たす星形の図形を考える。

以下の問題において比を解答する場合は、最も簡単な整数の比で答えよ。

(2)5点P、Q、R、S、Tが同一円周上にあるとし、AC=8であるとする。

(ⅲ)3点C、D、Eを通る円と2点A、Bとの位置関係について調べよう。

この星形の図形において、さらにCR=RS=SE=3となることがわかる。したがって、点Aは3点C、D、Eを通る円の( ス )にあり、点Bは3点C、D、Eを通る円の( セ )にある。

( ス )にあてはまるものを1つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(数学)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問50(数学Ⅰ・数学A(第5問) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

ここでは

AP:PQ:QC=2:3:3、 AT:TS:SD=1:1:3

を満たす星形の図形を考える。

以下の問題において比を解答する場合は、最も簡単な整数の比で答えよ。

(2)5点P、Q、R、S、Tが同一円周上にあるとし、AC=8であるとする。

(ⅲ)3点C、D、Eを通る円と2点A、Bとの位置関係について調べよう。

この星形の図形において、さらにCR=RS=SE=3となることがわかる。したがって、点Aは3点C、D、Eを通る円の( ス )にあり、点Bは3点C、D、Eを通る円の( セ )にある。

( ス )にあてはまるものを1つ選べ。

- 内部

- 周上

- 外部

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

点Aが3点C,D,Eを通る円(以下、円CDEと呼びます)のどの位置にあるかを考えます。

点の位置関係を調べるには、その点を通り円と2点で交わる直線を考え、方べきの定理の考え方を利用します。

点Aを通り、円CDEと点Dで交わる直線ADに着目します。

ここで、直線ADと直線CEの交点Sを利用します。

点Sは、問題文の条件「CR=RS=SE=3」から、円CDEの弦である線分CE上の点です。

弦上の点は必ず円の内部にあるので、点Sは円CDEの内部にあります。

点Sに関して方べきの定理を考えると、

(SからCまでの距離)*(SからEまでの距離)と、

(SからDまでの距離)*(Sから、直線ADと円CDEが交わるもう一つの点D'までの距離)

の積は等しくなります。

問題文の条件から、SC=RS+CR=3+3=6、SE=3です。

よって、方べきの値(の絶対値)はSC*SE=6*3=18となります。

次に、直線AD上の長さについて考えます。

5点P,Q,R,S,Tが同一円周上にあるという条件から、この円に関する方べきの定理が使えます。

点Aは、直線PQと直線STの交点と見なせるので、

AP*AQ=AT*AS

が成り立ちます。

AC=8でAP:PQ:QC=2:3:3なので、

AP

=8*(2/(2+3+3))

=2

AQ

=AP+PQ

=2+(8*(3/8))

=5

よって、

AP*AQ=2*5=10

です。

AT:TS:SD=1:1:3なので、AT=xとおくと、TS=x,SD=3xとなります。

AS

=AT+TS

=2x

です。

AT*AS

=x*(2x)

=2x2

となります。

したがって、2x2=10より、x=√5と求まります。

これにより、各線分の長さが

AT=√5,TS=√5,SD=3*√5=3√5,AS=2√5

となります。

ここで、

SD*SD'=18であり、SD=3√5なので、

SD'

=18/(3√5)

=6/√5となります。

点Sは円の内部にあるため、点D'は、Sを基準としてDとは反対側にあります。

直線AD上の点の位置関係を、Sを基準に考えます。

点Aは、Sから見てDとは反対側にあり、その距離はAS=2√5です。

点D'も、Sから見てDとは反対側にあり、その距離はSD'=6/√5です。

ここで、ASとSD'の長さを比べると、

AS

=2√5

=10/√5

SD'=6/√5

となり、AS>SD'であることがわかります。

つまり、直線AD上では、点はA-D'-S-Dの順に並んでいます。

点Aは、円CDEと直線ADの交点であるDとD'を結ぶ線分D'Dの外側にあります。

したがって、点Aは円CDEの外部にあることがわかります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問49)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問51)へ